- Desvio, fuga, expansão

Jean-Luc Nancy, num texto justamente célebre, Resistance de la Poésie, afirmou que a poesia carrega em si, constitutivamente, um paradoxo, uma torção de origem que a desloca sempre, que a torna problemática (em muitos sentidos), seja em relação em relação às leis de ferro do Mercado, seja em relação às normatizações comuns à linguagem e ao pensamento. Segundo ele, “a poesia não coincide consigo mesma: talvez seja essa não-coincidência, essa impropriedade substancial, aquilo que faz propriamente a poesia” (NANCY, 2005, p. 11). Curiosa afirmação: dela, um termo se destaca, quase vertiginoso: a impropriedade. A poesia seria imprópria, isto é, não-adequada, distante do alcance e dos limites de qualquer propriedade, no duplo sentido que se esconde sob essa palavra: próprio, como se sabe, remete à posse e ao uso de um ser ou objeto, cujo fundamento se encontra no Direito, instância reguladora da propriedade privada e estatal; de outro lado, no entanto, próprio indica a identidade, a imagem que o sujeito tem de si, o acordo que se estabelece entre aquilo que se é e o que se pode (ou se deseja) ser. Nesse sentido, é ao vasto campo da Metafísica, e da Ontologia em particular, é que se liga o conceito.

Dividido entre essas duas instâncias, equidistante de cada uma delas, a poesia, segundo propõe Nancy, se constitui necessariamente na fuga, no deslizamento, no desencontro com todos os discursos, práticas e tradições que se cristalizam ao seu redor, buscando apreendê-la. Nem a reprodução infinita e alienada de si, como uma fórmula ou um gênero estanque, como quer a prescrição dogmática, nem a forma fácil e mercantil do texto leve, espécie de canção ligeira que teria o seu lugar (o seu nicho) entre os muitos produtos de uma sociedade de consumo: em qualquer dessas opções, o desencontro e a frustração às expectativas serão a saída da poesia, bem como uma potência de expansão permanente de seus próprios recursos, uma capacidade de sair de si e alargar os seus domínios técnicos e formais, assimilando modos, discursos e zonas de inserção que, antes, lhe eram alheias. É o que vai afirmar, em outros termos, Alberto Pucheu, chamando de “apoesia” (PUCHEU, 2014, p. 249) essa força-forma que têm os textos poéticos contemporâneos, segundo argumenta, de escapar aos liames convencionais e crescer, ocupando espaços e superfícies distintas de si. Concentrado nas pichações e intervenções urbanas como a street art e o graffiti, o crítico carioca busca apresentar como a poesia se constrói como uma noção ambígua, uma espécie de ‘campo de oscilação permanente’ (para falar com Derrida), na qual a condição poética se afirma e põe em xeque ao mesmo tempo, desarmando, com isso, os instrumentos críticos tradicionais ao demandar do leitor/observador do fenômeno poético um novo ponto de vista e uma maneira de compreender os seus objetos. Como se pode ver tanto em Nancy como no pesquisador brasileiro, é dessa condição desviante – dessa propriedade, se poderia dizer, trazendo à tona outro sentido ao mesmo termo – é que a poesia retira sua energia de invenção e crítica, sua capacidade de desestabilizar a língua e o saber.

Texto-em-fuga, a poesia caminha quase sempre para as margens e os limites da linguagem, do conhecimento, da pesquisa formal. Seu não-lugar essencial a leva, como ficou dito, continuamente a alargar o campo de possibilidades de sua inserção, fazendo com que, mais do que em outros modos e práticas de escritura, as definições de gênero não possuam a mesma força normativa ou equivalente capacidade descritiva. A poesia, nesse sentido, parece ecoar com enorme força as proposições de Jacques Derrida sobre o tema, especialmente expostas no ensaio La loi du genre. Ali, o filósofo vai propor que o gênero, qualquer gênero – literário, natural ou de natureza sexual, por exemplo – não deve ser entendido apenas como norma ou linha de corte, mas antes como memória e promessa, isto é, convite a um universo de possibilidades abertas e em devir, diálogo com tradições e formas passadas, verdadeira chave de reflexão sobre a impureza originária e fundamental da literatura, da poesia em particular. Procurando pensar em termos de uma ‘lei da lei do gênero’[1] (DERRIDA, 1986, p. 5) Derrida afirma que, em que pese a indicação ao resguardo e ao limite que a própria palavra gênero traz consigo, subjaz a ela, ao conceito mesmo de gênero, ‘um princípio de contaminação, uma lei de impureza, uma economia do parasita” (DERRIDA, 1986, p. 5) que assinala a condição de estranhamento a si, o desencontro que define a poesia: o que se espera e ordena que ela seja, em pura repetição, ela desvia e perverte; onde se espera que ela esteja e se confine, ela se expande ou se retrai, encontrando-se, preferencialmente, no paradoxo de um não-lugar, ou num ponto fora de si, em desacordo com origens, ordenamentos e instruções.

O mergulho decisivo em outras linguagens artísticas e modos expressivos, a frequentação às margens da linguagem, a condição mesma de impropriedade faz com que o fenômeno poético não se dê a ver apenas nos seus nichos tradicionais de circulação e consumo, historicamente a voz e o livro, migrando para outro suportes e diferentes gestos criativos, ou ainda que se feche no circuito de uma inscrição previamente dada, num espaço e forma textual que assinale, antes mesmo de sua emergência, o lugar que deve ocupar no mundo das letras e no vasto e intercambiável universo da leitura. O possível efeito de alargamento que aqui se pode ver e que no fundo está em jogo nas abordagens teóricas brevissimamente comentadas antes, não deve ser lido apenas como resultado (direto ou indireto) de uma crise do poético, ou ainda de um movimento de renovação e pesquisa estética vinculado ao Make it New! moderno, numa espécie de sobrevivência deslocada da inquietação vanguardista. O que se coloca de fato em questão tem a ver com a elaboração conceitual, no horizonte da nossa contemporaneidade, de um conceito que dê conta, a partir de diferentes solicitações e metodologias, de algo que se poderia chamar ‘literatura expandida’, para lembrar aqui o título e o eixo centra do livro de Ana Pato (Edições Sesc, 2012), resultado de sua pesquisa doutoral sobre a artista francesa Dominique Gonzalez-Foerster e suas relações e intertextos com o universo literário; ou ainda de uma ‘forma impertinente’, móvel e mutante, em incorporação permanente de materiais, linguagens e experiências não poéticas (ou não-literárias), conforme propõe, em mais de um momento, a ensaísta argentina Florencia Garramuño (p. ex. Frutos estranhos, 2014). O reconhecimento de que a paisagem literária se transformou e vem se modificando velozmente, impõe ao pensamento crítico a tarefa de lidar com novos objetos a partir também de novos instrumentos de reflexão, novo cenário de conceitos e formulações críticas que possam envolver a produção e a circulação de textos e objetos poéticos, lendo-os a partir das demandas que colocam e não apenas das perguntas que outras obras e outro horizonte de reflexão colocavam. Será portanto nesse esforço de avaliação e reproposição de definições que o presente trabalho pretende traçar, brevemente, algumas linhas sobre dois artistas brasileiros das últimas décadas: José Leonilson, nascido no Ceará, inventor de grande relevância na cena do fim dos anos 1980, desaparecido precocemente, em 1993, em decorrência da AIDS; e a carioca Leila Danziger, cuja obra melancólica e reflexiva vem chamando a atenção de crítica e público nas últimas duas décadas. Em ambos os autores (e no que vão propor as suas muito diferentes obras), procuraremos observar como a poesia (no Brasil contemporâneo, mas não só) tem escapado de seus modos e circunstâncias particulares e se expandido para diferentes modos discursivos e práticas artísticas, fazendo com que a ideia de um outro lugar, um quase impossível fora-de-si, seja uma imagem conceitual adequada para descrever, com alguma acuidade, parte significativa e problemática da cena poética do país.

- o desejo é um lago azul : José Leonilson

Um dos artistas mais celebrados do país nos últimos anos, tendo reconhecida a sua presença (e influência) na obra de artistas decisivos da cena contemporânea brasileira e mesmo do exterior, Leonilson fez parte, inicialmente, da chamada Geração 80, grupo de artistas que, em meados daquela década, retomaram o caminho da pintura e das artes visuais, criando, às vezes em ateliês coletivos, pinturas de grandes dimensões e de cores fortes, em contraste, de certo modo, com a tendência conceitual e minimalista da arte brasileira das duas décadas anteriores. Nomes como Nuno Ramos e Paulo Pasta, por exemplo, fazem parte dessa mesma constelação, que reunia artistas e projetos estéticos heterogêneos, mas próximos uns dos outros pelo entusiasmo juvenil e o uso (ainda que temporário) de certas mídias e linguagens. Bastante mais conhecido – e estudado – por sua atuação no campo das Artes Plásticas, Leonilson deixou uma vasta obra que, cada vez mais, vem chamando a atenção de críticos e pesquisadores de outras áreas do conhecimento, e da Literatura em particular. A incorporação da palavra escrita, seu uso e lugar particular nos trabalhos do autor (desenhos, gravuras, bordados, quadros de dimensões variadas e também um diário sonoro) dão margem a uma aproximação de campos e linguagens, deixando em aberto a possibilidade de ler a sua obra como gesto (também) literário, no qual dispositivos poéticos e narrativos se colocam em pé de igualdade, num certo sentido pelo menos, àqueles de natureza plástica e visual. Construída em torno a uma multiplicidade de formas, meios e linguagens, a obra de Leonilson sempre se afirmou como um espaço híbrido e impuro, no qual se mesclam a pintura de grandes dimensões, o bordado e a costura, pequenos desenhos, gravuras e instalações, nas quais matérias tão distintas quanto o veludo, espelhos, móveis e livros são usados de modo delicado e forte. Essa impureza de origem, a tendência à mescla de formas e texturas fez com que o artista pudesse trazer para dentro de sua obra registros escritos (e falados) muito elaborados, dentre os quais se destacam poemas intermidiáticos (onde se cruzam a palavra, o bordado e a pintura) e uma espécie de forma-diário, feita através do registro cotidiano da voz do artista, bem como das impressões sobre o cotidiano que ia distribuindo nas peças que foi compondo, diariamente, ao longo dos últimos anos de sua breve vida. Ler seus trabalhos a partir do arsenal crítico e teórico das Letras, da Teoria da Literatura especificamente, pode ser uma opção interessante, capaz de descortinar sentidos ainda pouco explorados da produção do artista cearense, mas já previstos pela primeira recepção crítica do autor: para lembrar apenas um exemplo, Lisette Lagnado (São tantas as verdades) chamará o autor de “pescador de palavras” (cf. LAGNADO, 1998), ressaltando o lugar muito particular da literatura, da poesia mais precisamente, em seus trabalhos.

Mesmo sem poder recorrer, num ensaio como este, à completude multimidiática das peças originais, a um exemplo dos usos e apropriações da linguagem verbal feitas por Leonilson – gesto criativo que traz em seu bojo um saber e uma formulação literárias – ainda que a forma do texto não possa mais ser descrita segundo os marcos teóricos (e de gênero) tradicionais da instituição literária. No belíssimo quadro intitulado “Todos os rios”, de 1988, o artista traz ao centro da tela/texto um conjunto de traços e linhas que formam, ao modo de um mapa de cores vivas, a imagem de rios que se encontram, em meio aos quais as palavras se acumulam e distribuem, ora evocando nomes de rios, ora trazendo inscrições poéticas. Transcrevemos o texto conforme a ordem de leitura espacial nos parece mais interessante:

Tietê

Confusão

Rio Grande

Todos os rios levam a sua boca

Piracicaba

Pardo

Paraná

Turvo

Fala mansa

Olhar fundo

Paranapiacaba

Jaú

Itu

Diana

(PEDROSA, 2015, p. 87)

O procedimento linguístico (para além da força propriamente plástica da obra, aqui irrecuperável em todos os seus aspectos) obedece a um padrão curioso: em meio a substantivos próprios convencionais, que nomeiam rios brasileiros de tamanho e localização distinta, aparece um registro linguístico diverso, surpreendente, uma passagem lírica em que também se faz notar a presença do erotismo: “Todos os rios levam a sua boca”, um verso solto que vai se combinar com outras palavras e sugestões do texto/tela (“Confusão”, “Fala mansa”, “Olhar fundo”), todas elas convergindo para uma descrição enviesada, deslocada de fato, do desejo e das artimanhas da sedução. A armação do texto, que alterna registros e combinações linguísticas (a descritividade seca dos nomes e a complexidade sintática e metafórica do verso completo), irá também repercutir, de modo cumulativo e orgânico, na disposição visual da peça, que traz linhas convergentes, dentro das quais estão inscritos os versos da tela/texto, que se dirigem para um círculo em vermelho vivo no centro do quadro, aberto como uma boca, de onde saem todos os rios (e palavras) e para onde todas elas voltam. A construção conjunta do todo, o inseparável do texto e da imagem não subordinam uma linguagem a outra nem condicionam um gênero ou outro de atividade criativa. As palavras não são acessórios ornamentais específicos ou guias explicativos para as imagens que se formam à flor da tela: há relativa independência de registros, no que tange à elaboração do sentido, uma vez que, mesmo convergentes, o traçado e as cores podem ser analisadas, de modo parcial pelo menos, à incorporação e uso do registro escrito. É como se a letra viva, a palavra movente que persegue e estrutura tantos trabalhos de Leonilson, fosse uma espécie de suplemento (em sentido derridiano), um centro deslocado (e não transcendente) que não completa ou acrescenta um sentido incerto, mas amplia suas possibilidades ao criar uma nova zona autônoma de elaboração formal dentro da obra.

Assim como o que se pode notar aqui constitui-se como registro poético, outros textos/telas/objetos do artista possuem características e jogos formais similares. Referimo-nos a peças como “O pescador de pérolas” (1988), “Jogos perigosos” (1990) e “As cascas de ovo” (1992), para nomearmos apenas os bordados e as pinturas, deixando de lado as muitas gravuras e ilustrações do artista, todas elas costuradas em torno de palavras. Em “As oliveiras”, por exemplo, tela em aquarela de dimensões médias, o artista vai esboçar um salto mais amplo: ali Leonilson vai acumular palavras, sobrepor línguas e substantivos, construindo um texto no qual o verbal e o não-verbal são radical e materialmente inseparáveis, mas no qual o gesto literário se impõe com força e assertividade, nos fazendo refletir, inclusive, o que significa para o artista o gesto da escrita: nesse texto-tela, as palavras se espalham e acumulam, saltando por todos os lados, querendo dizer do sujeito, das suas impressões, das imagens que ele constrói a partir dos choques com o mundo. As listas, as anotações que se confundem com o desenho, que projetam desejos e sentidos sempre adiados e sempre presentes. A caligrafia e a pintura aqui são uma coisa só, escrever e pintar resultam do mesmo ato (a mão que traça linhas e produz rastros): trata-se de uma escrita que se faz antes com o corpo, que é traço material e físico do sujeito – além de circunvolução da inteligência –, incontrolável, ao que parece, como a respiração ou as batidas do coração. Nessa confluência entre o sujeito da escrita e objeto da criação, é possível notar que as muitas letras na tela se misturam em transparência às manchas de tinta, segundo a forma leve da aquarela, deixando ver através de si o poema (e o desenho) em primeiro plano, numa técnica compositiva que vai privilegiar, justamente, a fusão e a superposição – a existência, enfim, de dois ou mais corpos (linguagens, obras, gêneros) num só espaço.

Tudo o que importa aqui pode ser visto a partir de um imenso coração vermelho (nas proporções da tela), do qual saem vasos comunicantes (e que vão dar nos limites do papel e no materialidade das palavras, apontando para as linhas de fuga do corpo), em cujo centro oco uma mancha azulada se mistura ao desenho das letras, que em formatos diferentes se acumulam em relativa desordem pela obra. Numa superfície que lembra uma lista de anotações, Leonilson compõe fragmentos de poemas, pequenos versos dos quais se lê sempre apenas uma parte, mas que pelo acúmulo e pela repetição, ganham força. Os trechos manuscritos estão lado a lado com palavras em letra de forma, enumerando gestos de escritura e motivos recorrentes de seus trabalhos. A oposição entre termos de teor muito distinto, mas tantas vezes complementares como “sinceridade” e “perigo”, “liberdade e desejo”, por exemplo, constituem temas e palavras-chave centrais da obra do artista, além de apresentar uma constelação de conceitos e afetos que vão desaguar, nas listas e colunas seguintes, nos versos melancólicos que indicam, de modo descritivo, os estados contraditórios da paralisia, da afasia e do desconforto, nos quais o sujeito busca colocar-se, falar, mas não consegue tomar parte, equilibrar-se: “com as mãos nos bolsos/ sem saber o q. dizer”. A palavra grafada com mais intensidade, que se mostra como que em destaque em meio às outras, “NO” (não), uma forma direta e despojada de negativa, vai na mesma direção, dando ao quadro “As oliveiras” o tom ambíguo que o caracteriza, realização que permanece entre o poema e a forma-diário, o abertamente confessional e a recusa do contato, da própria vontade de se expor. Coração opaco, conjunto de anotações imprecisas, quase um exercício de escrita e de imaginação, a tela é síntese dos procedimentos criativos do artista, apontando também para outras questões que atravessam também o seu trabalho, como a relação com o diário, as narrativas de si que, em textos, telas ou gravações de áudio, ele foi construindo.

Ao seguir nessa direção, ainda e sempre à procura de pensar as intersecções do trabalho de José Leonilson com as formas e elementos literários, recordamos a proximidade de muitas das duas peças com a narratividade presente nos diários, forma de escrita/registro de si que o artista cultivou de diferentes maneiras ao longo de sua obra. Curiosamente, os diários de Leonilson (assim mesmo, no plural, para dar visibilidade ao seu caráter vário e intermidiático) constituem-se de fitas cassetes gravadas entre 1990 e 1993 – os anos finais do artista, quando a perspectiva da doença que o vitimaria, a AIDS, já se anunciava no horizonte primeiro como promessa fúnebre e logo, a partir do exame feito em 1991, como realidade sombria e devastadora – e de uma série de peças visuais em que se inscrevem em gravuras, quadros, desenhos e trabalhos de costura, os pequenos fatos de sua vida privada: as viagens, os encontros amorosos, os trabalhos que vai compondo, as preocupações com a família e a saúde, todos elementos que jamais serão registrados de modo documental e direto em sua obra, aparecendo, o mais das vezes, de modo elusivo e simbólico, ainda que a datação e os dados referenciais sejam reconhecíveis e até explicitados, como ocorre algumas vezes. Segundo Adriano Pedrosa, curador da exposição e do livro Truth fiction,

Os diários compreendem o desejo e sua incompletude, os sonhos, as ilusões, as relações amorosas, as paixões platônicas e aquelas não correspondidas, os caminhos do rapaz apaixonado, o coração, os amantes e os amados – reais ou inventados –, bem como os autorretratos, a fantasia, a sexualidade, os dias e as horas que passam, a doença (PEDROSA, 2015, p. 16)

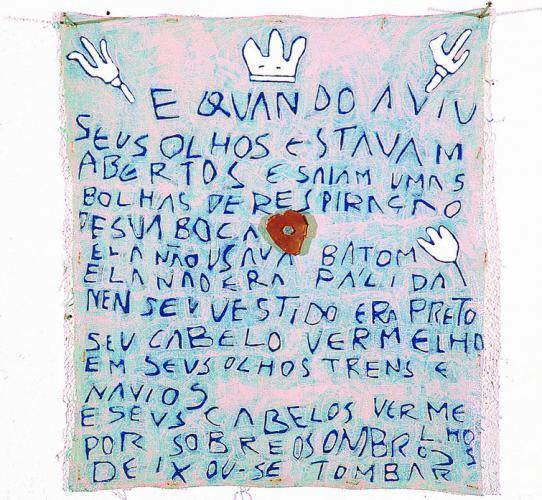

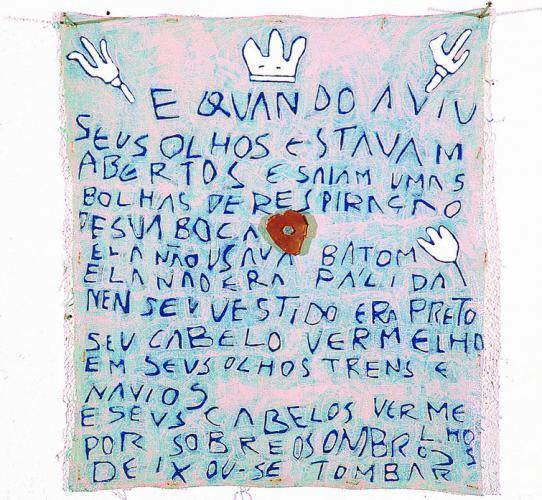

E essa multiplicidade de temas e questões está materializada também nas muitas formas e materiais com os quais essa escrita do eu, essa narração continuada de si (que é também, como se sabe, invenção e performance permanentes de si) vão se dar ao longo das obras, convidando a uma leitura literariamente informada da mesma, de modo a mostrar como se revela pertinente ler o trabalho de Leonilson como uma forma expandida de exercício literário e de criação poética, conforme se pode ver, por fim, no quadro a seguir, de 1988, (que muito irá lembrar os bordados feitos pelo artista logo depois) puro gesto de escrita poético feito no suporte das artes plásticas, sem necessariamente – e essa distinção é importante – transformar-se exatamente num poema visual, como queriam, por exemplo, os poetas concretos de São Paulo.

Mais do que constituir aqui apoio ou complemento às imagens que compõem a tela em questão, aqui é o próprio texto, a letra mesma do artista, a imagem, o centro sensível da obra. A cor, a disposição irregular das palavras, as marcas do pincel sobre o tecido, os fragmentos que compõem o poema, enfim, ocupam posição decisiva no quadro, que irá apresentar apenas mais uns pequenos desenhos junto ao texto (dois cetros brancos nas laterais, uma coroa no alto da tela e um coração rubro ao centro), sem dar a eles, no entanto, qualquer destaque no conjunto da composição. É o poema o que interessa ao artista, o gesto da criação literária, uma vez que, ainda que seja possível identificar certa estilização do traço e aguda consciência do espaço da tela, é o texto o que está em jogo, sobrevivendo e se impondo sem os recursos gráficos e estandartizados da Poesia Concreta, apresentando ao espectador convencional de uma exposição de artes visuais a cena da leitura como modo de percepção fundamental. Em que pese o uso da tela e do bordado, da moldura e do desenho, Leonilson age aqui fundamentalmente como poeta, cujos versos, no entanto, ultrapassam a fronteira do livro e da página para habitar o tecido, a parede, o interior de um museu.

ABRALIC, Rio, 2017

ABRALIC, Rio, 2017

Comentários