[Primeira edição da entrevista que minha orientanda Tatiana de Almeida Santos, do Instituto de Letras da UFBA, fez com Nuno Ramos sobre a relação do seu trabalho com a fotografia]

*

Foto, mácula, memória

(uma entrevista com Nuno Ramos)

A conversa com o artista, realizada em agosto de 2014, tem lugar no seu ateliê, um galpão antigo, localizado na região central de São Paulo. A rua é calma e apesar da terça-feira plena, à tarde, a lanchonete da esquina está vazia e a única pessoa na calçada é um morador de rua. Misturado entre outros galpões semi-abandonados da mesma região, o de número 99 é quase imperceptível. Quando chegamos ao local, quem nos recebe é Bianca, a assessora. O objetivo da visita é simples, à primeira vista: queremos ouvir o que o autor tem a dizer sobre a sua relação com a fotografia, presença inconstante, mas expressiva, em algumas de suas obras, especialmente os textos literários e as peças ensaístico-criativas recolhidas em Ensaio Geral (2007), nos quais a associação entre imagem e palavra assume importância considerável. Ainda pouco explorada em toda a sua extensão e nas muitas direções que pode tomar, tal aspecto do trabalho de Nuno Ramos nos parecia (o que a entrevista a seguir só veio confirmar), ao mesmo tempo, estimulante e desafiador.

O galpão é imenso, sem dúvida, mas hoje dá outra impressão: está de tal maneira tomado por livros, esculturas, quadros, tintas e todo tipo de objeto disparatado (que poderá ser útil na elaboração de algum novo projeto), que parece pequeno, quase sufocante em alguns momentos. O acúmulo, o caótico, o residual – esses três elementos fundamentais da poética de Nuno Ramos – pareciam materializar-se diante de nós de maneira radical e decisiva: como em muitos dos seus trabalhos, a junção de mídias e linguagens diferentes, a aproximação de materiais e texturas díspares, a recolha daquilo que parece às vezes ser o resto esquecido de uma civilização extinta (sucata, trapos, papeis velhos, fragmentos inidentificáveis) formavam um universo amplo e variado, cujo sentido só se podia perceber aos poucos. Daquele aparente amontoado de referências e trabalhos em progresso emergiam, aqui e ali, formas plenas, projetos que pareciam se fechar e chegar a termo. Os trabalhos daquele momento, fomos informados sem poder contempla-los livremente, eram telas de grandes proporções, pinturas às quais o artista retornava depois de tempo considerável (formaram depois o corpo da exposição HOUYHNHNMS, montada na Estação Pinacoteca em agosto de 2015). A sensação de estar ali, naquele ambiente, é estranha: sugere algo entre a tranquilidade e a inquietação.

Feitas as apresentações, vamos para o meio do galpão – onde um quadro enorme, a nossos olhos de natureza indefinível, está sendo produzido; o artista se senta em uma antiga cadeira vermelha de barbeiro, nós tomamos lugar a sua frente, em cadeiras manchadas de tinta (e o próprio Nuno Ramos está manchado de tinta, confundindo-se, minimamente, com as cores e matérias à sua volta, com a obra que vai criando). A sofisticação intelectual do autor, sua conhecida maneira articulada de falar sobre arte e sobre seu próprio trabalho, se traduzem, ao longo da conversa, numa linguagem simples e direta, às vezes um tanto confessional, já que os dois principais artefatos literários em que se conjugam, na sua trajetória, palavra e fotografia, Minha fantasma (1999) e Junco (2011) são realizações muito pessoais, coladas – especialmente no primeiro caso – às experiências do artista e à intimidade de sua vida familiar. Se pretendíamos inicialmente lançar alguma luz nos aspectos gerais da sua relação com a fotografia, e também nos procedimentos particulares, nas escolhas técnicas e estéticas que orientaram a elaboração de alguns desses textos-imagens, acreditamos ter nos aproximado igualmente de algum tipo de registro (auto)biográfico, isto é, um modo breve de inscrição de um sujeito, um ‘eu’ que se vê, apesar de tudo, como personagem de si, um criador consciente do que há de intransferível e pessoal nos processos, tantas vezes objetivos e filosoficamente informados, de composição e inscrição.

****

Fale um pouco sobre a relação do seu trabalho com a fotografia, a sua relação com a mídia, a arte especificamente.

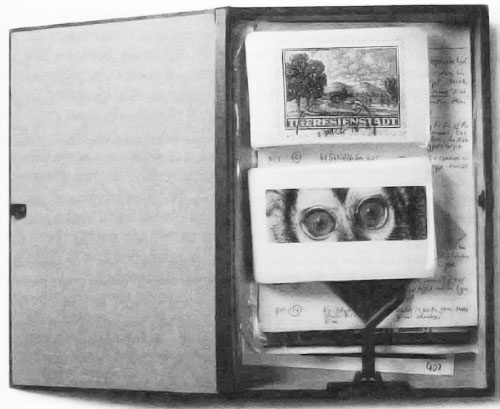

Nuno Ramos: Não tenho uma relação forte com fotografia, no sentindo de fazer, de trabalhar com fotos de modo constante. Eu, que me dedico a tantas coisas, com fotografia, como posso dizer?, nunca me senti muito à vontade. Fiz, até onde me lembro, apenas duas coisas que me fizeram lidar diretamente com essa mídia. Uma série, que eu chamei de Mácula, era um trabalho do tempo em que ainda havia filmes, filmes e negativos. Eu tirava uma foto do sol, abria a máquina e velava, deixava queimar. Eu fazia umas fotos do sol ou de algumas nuvens de poeira, de umas coisas assim, e depois velava, expondo o negativo. Pegava o resultado disso e ampliava, de onde iam surgindo uns tons laranjas. É um trabalho de que gosto até hoje, produzia umas cores muito bonitas; às vezes ficava um resíduo daquela imagem ali, uma coisa quase abstrata. Sobre essa imagem que o sol velou, eu imprimia um texto meu, em braile.

Em braile?

Nuno Ramos: Eram fotos cegas, um quadradinho em braile. É um trabalho que acho muito bonito assim, como é, mas creio que circulou muito pouco por isso. Era uma coisa que eu curtia, me interessava, e que eu ia fazendo. O outro trabalho que fiz com fotografia é uma homenagem ao Emílio Goeldi. Um trabalho bem simples e que fiz já com uma máquina eletrônica. Eu saía por São Paulo, de carro ou a pé – e se eu tivesse feito isso no Rio de Janeiro teria muito mais material – atrás de lugares semelhantes às gravuras dele, e quando achava batia a foto para ficar o mais parecido possível. Sobrepunha depois a imagem, ao estilo do que o próprio Goeldi fazia. Cheguei a encontrar algumas absurdamente parecidas! Chaminés, uma janela que se encaixava. E foi isso, um projeto bastante simples que chamei Mocambos. É uma homenagem a ele a sobreposição de uma imagem concreta com as obras que ele criou, de certa forma a sobreposição da minha própria vida com o trabalho dele. São as duas obras que fiz com fotos num sentido assim objetivo, de fotografias autônomas mesmo.

E quanto aos livros Minha Fantasma e Junco?

Nuno Ramos: Bem, no Junco eu sempre tive a fotografia próxima, eu comecei a fazer os poemas e ao mesmo tempo tive a ideia desses dois elementos que me chamam muita atenção, os cachorros no asfalto e os troncos na praia, como duas coisas afundando em materiais diferentes, dois cadáveres, um vegetal e um animal. Ambos como que afundando, se dissolvendo naquelas superfícies, o asfalto no caso do cão, no qual ele se dissolve, acaba por se desfazer, e a areia, que vai como que penetrando a madeira, enterrando-a. A partir dessa mesma ideia eu fiz também duas instalações.: “Monólogo para um cachorro morto”, que são aquelas lápides ali [ele levanta para mostrar algumas imagens da instalação] que tem o texto aí dentro, onde está iluminado, além do pequeno filme com um monólogo, o qual eu coloco para tocar para os animais. Sou eu mesmo que estou lendo. E fiz também um projeto similar, que nunca executei: era para um junco. A mesma coisa que fiz para o bicho, queria fazer para o tronco. Cheguei a escrever o monólogo. Ia amarrar um toca-CDs no próprio tronco, e quando a maré subisse ela ia simplesmente estragar tudo. Ia propor a mesma coisa, só que numa perspectiva inversa: ao invés de mármore branco deitado, como na instalação realizada, nessa outra iria ser granito preto de pé. Acabei nunca executando, quem sabe um dia ainda faça.

Sempre pensei um pouco as duas coisas juntas mesmo [fotografias e textos]; conforme os poemas foram saindo, foram poemas muito lentos – eu demorei 12, 13, 14 anos para fazer o livro – fui fazendo essas fotos tanto dos cachorros como dos juncos, sempre pensei os dois inseparavelmente. Mas não considero aquelas boas fotos, não é isso. Não tem nada a ver com o clique, com a imagem final. É o conceito o que me interessa. Não sei, acho que não tenho o menor jeito para fotografia: é engraçado, para enquadrar, para disparar, não me sinto bem fotografando. Então, eu não o considero um trabalho fotográfico, no sentido de haver ali uma experiência específica com a fotografia. Tudo está muito ligado mesmo à concepção e aos conceitos propostos.

Mas também não se trata de ilustrações ao texto. Acho que tem um processo ali, um corpo entrando em outro. Uma coisa viva que morre e ao morrer se funde a outra matéria, um pouco assim como virar matéria, ir a outros estados da matéria, algo que eu acho que é o tema geral dos poemas. De fato não é uma ilustração e são sempre pares, mas também não são fotos comuns, no sentido de que se associa a foto a clique, um instante que não se repete, uma luz que bate e não volta mais. Em Junco é uma coisa assim monótona, sem muita energia nesse sentido, e eu nem queria mesmo que fossem boas fotos, imagens autônomas.

O preto e branco das imagens, nesse sentido, só reforça a monotonia, a repetição. Até poderia ser visto como um elemento ligado ao luto e à melancolia, mas melancolia mesmo eu acho que viria com a cor, com a forma colorida. Mas eu não domino muito a variação que daí vem, uma luz que bateu, a cor de uma com a cor de outra, tudo varia e se combina. Como está fica mais homogêneo.

Como foi o processo de produção dessas imagens? Você se deslocou para lugares específicos, pré-marcados, para tira-las, ou simplesmente as ia encontrando ao acaso?

Nuno Ramos: É, fiz isso por muito tempo. Ia viajando e parava, batia uma foto. Ia colecionando essas imagens. Uma vez fui ao México e lá havia muitos cachorros mortos, fiquei impressionado. Lembro que às vezes eu ia fazer a foto de um e já via outro. O México é foda. Eu fui fazendo uma coleção, não estava interessado nas fotos individualmente, mas no conjunto que elas formavam. Meio que por semelhança eu fiz os pares. Mas, novamente, eu sei que é mais uma ideia, um conceito do que um trabalho com a linguagem da fotografia. Mas eu acredito que ajuda muito ancorar os poemas, não publicaria sem eles. Gosto deles estarem lá, ajuda a amarrar o texto, dar um lugar. Porque o Junco é a descrição de um lugar; bem ou mal, está sempre descrevendo um lugar. É algo que pode ser entendido como um centro de tudo o que eu faço, um núcleo poético do meu trabalho: um lugar onde as coisas se afundam umas nas outras, recebem umas às outras. Aquelas fotos têm um pouco disso, funcionam como uma memória desse lugar de passagem e transformação.

Que lugar ocupa Minha fantasma nesse contexto? Como, para você, a relação entre imagem e palavra se dá no livro?

Nuno Ramos: Minha fantasma é um livro muito mais subjetivo, mais pessoal. Até a decisão de o escrever foi muito difícil, mais do que qualquer outra. Porque, bem… porque caralhos eu vou escrever sobre isso? Eu escrevi porque precisei mesmo, e me fez muito bem.

Algo como um diário?

Nuno Ramos: Sim, mas eu não faço diários. Primeiro, nunca fiz. Segundo: é um diário, mas já é um pouco mentiroso como diário. Eu já era um artista, assim no sentido mais imediato da palavra: eu estava plenamente consciente do processo, pensei o texto. Ninguém escreve para si mesmo, eu imagino. Naquele caso, não sei, eu talvez tenha escrito. Acho que logo mostrei para a Sandra [Antunes, esposa do artista, a quem o texto de Minha fantasma faz referência sem, entretanto, nomear diretamente]. Aí, eu senti uma vontade de me cobrir mesmo de pó. Foi uma coisa assim quase íntima. Se eu não estou enganado, tentei com a Sandra antes, cheguei a fazer algumas fotos com ela coberta. Mas quando passou para mim ficou muito mais legal, como se eu estivesse assim, como que me lavando naquilo, talvez.

Sou eu em todas as fotos do livro. Porque eu fazia assim: tinha um amigo que trabalhava em uma imobiliária e à noite a gente visitava as casas que estavam para alugar, fazia as fotos, limpava e saía. A coisa era até meio chata para ele: entrávamos sempre em um lugar vazio, às vezes alguns lugares arruinados – mas desses eu não gostava. Preferia casas comuns, em uso, mas vazias. Era bem mais fácil assim: bastava colocar uma tira de papel marcando a linha, alguém jogava cal em cima, eu me deitava ali no meio, era coberto. Eu usava cal. Eu já até fiz uma performance em que havia uma pessoa toda coberta de pó, só que nesse caso a gente usava talco; em mim era cal mesmo. Era uma outra época, eu ficava ali e o Edu [Eduardo Ortega, fotógrafo amigo do artista, autor das imagens que costuram o livro], que bateu quase todas as fotos, clicava. Fiz também uma com carvão: foi feita na casa onde eu cresci, a casa da minha mãe, que nessa época estava para alugar. A gente aproveitou e foi até lá fazer. Fizemos em umas seis, sete casas, não me lembro com certeza. Há algumas imagens com detalhes do meu rosto, mas eu nunca usei. Sempre gostei daquelas mais geométricas: o espaço, o retângulo e eu. Sempre eu mesmo, nunca usei ator. Tentei com a Sandra, uma vez, mas não gostei. Achei que ficou muito tétrico. Mas comigo, eu me senti bem. Era como se falasse dela, no texto, mas também me oferecesse: eu também estava dentro daquilo, era eu ali debaixo.

Uma coisa assim envolve algumas decisões difíceis. Escrever foi difícil, me cobrir, ficar nu, publicar. Foi algo muito íntimo. E depois ler sobre isso também é confuso para mim. Até hoje. Uma vez saiu uma matéria na Bravo!, eu acho, que um sujeito fez. Um cara super apaixonado pelo texto, mas a matéria não me fez bem, pareceu entusiasmada demais. É difícil.

Como foi a recepção inicial do livro? Como ele vem sendo lido hoje?

Nuno Ramos: Fizeram até uma peça sobre o livro lá em Minas, no Rio começaram a fazer também, mas adiaram. É um texto que, curiosamente, deu uma circulada, rodou bem. Mas eu não tenho nenhum grilo com ele, acho que me fez bem escrever, realizar aquilo. Mas as fotos, das três decisões que, digamos, envolveram o projeto (escrever, fotografar, publicar), fotografar talvez tenha sido a mais tranquila. As outras duas foram bem mais complicadas.

E as fotos vieram depois. Olha, eu penso que vieram de fato depois, porque ainda que houvesse alguma distanciazinha entre as partes do livro, “Minha fantasma”, “Meu cansaço” e “Meu mar”, eu pensei logo a seguir nas imagens. Elas não foram simultâneas ao texto, mas fiz logo em seguida. Foram como que dois impulsos distintos que depois viriam a se tornar uma realidade só. Eu quis fazer as fotos independente de qualquer coisa. Eu quis fazer, disso me lembro.

Apesar do caráter seriado, seria possível dizer que cada fotografia ali tem um significado especifico? O ordenamento e a relação com as diferentes partes do texto foram pensadas exatamente como aparecem no resultado final? Numa outra direção: como foi a recepção das pessoas próximas, dos seus primeiros leitores?

Nuno Ramos: Não. Isso foi uma decisão posterior do projeto gráfico, onde vai cada uma. Eram muitas, muitas fotos. O Edu batia um monte! Mas não é que cada uma tenha um significado, mas o que posso dizer é o seguinte: assim como eu fiz o Junco pensando naquela série específica, o Minha Fantasma logo entrou em uma série também, como uma coisa que jogasse junto, que ancorasse o texto, desse a ele um lugar, desse a ele uma certa materialidade.

Quem desenhou o livro comigo foi o Rodrigo Andrade, aquele outro artista, pintor, meu amigo antigo. A gente desenhou juntos o livro, no sentido da arte gráfica. No Ensaio Geral, para aquela nova publicação, quem fez foi a minha esposa, a arte e tudo. Mas o original, onde essa coisa das fotos e do texto apareceu pela primeira vez, foi armado na parceria com o Rodrigo.

Sobre a publicação: a Sandra concordou, eu queria mesmo. Acho que é um livro sobre ela, mas um pouco sobre mim também. Talvez até mais do que sobre ela, num certo sentido, embora o objeto seja ela. Penso que desejei realizar aquilo publicando. São decisões difíceis de qualificar: por exemplo, tem gente que adoece e permanece quieto, tem gente que fica doente e fala, gente que se separa e não conta nada a ninguém. Eu estou mais para aquele que precisa conversar. Publicar, para mim, ajudou a entender tudo aquilo, muito embora o relato não esteja nem perto do que foi a crise inteira da Sandra, é só um pedaço, por assim dizer. Ia muito mais longe do que está ali. Há uma certa ilusão no texto, no fundo otimista, de que a experiência estivesse, de algum modo, terminando. Nem sei, mas acho que precisei publicar para lidar com o problema, foi a minha maneira, a minha forma de me sentir forte, de dar a minha versão, de me apropriar daquilo. São decisões difíceis de avaliar hoje, tanto tempo depois.

Inicialmente eu quis fazer algo pequeno, fiz poucos, eram cem exemplares apenas, para distribuir aos amigos. Depois, quando fiz o Ensaio Geral, já anos passados, procurei ampliar um pouco mais, eu gostava do texto. No Ensaio Geral há ensaios mesmo, propriamente falando, e há também umas coisas ligadas à memória – como o texto sobre o meu avô, por exemplo – e o Minha fantasma tem um pouco disso, de um diário, uma coisa íntima que eu imaginei se encaixaria bem. A Sandra já estava fora desse clima, dessa longa depressão que ela teve, foi mais leve. A primeira vez foi muito pesada, foi em meio ao processo.

Muita gente se emocionou com o livro. Acho que foi o trabalho que fiz em que houve mais retorno de emoção, de coisas assim, de pessoas apaixonadas pelo texto. Até hoje eu recebo uns e-mails, desde coisas como “– Ai, eu queria que meu marido fosse assim” [risos], até gente que lê como se fosse uma fábula de amor, não sei, um material desse tipo. Eu nunca tinha passado por isso, mas muita gente me oferece esse retorno, o que foi importante para mim. E no geral é sempre algo benigno. Agora, a estranheza de publicar o livro sempre esteve meio presente, as pessoas perguntavam “– Nossa, você vai falar disso? Uma coisa tão privada…” Questionamentos nesse sentido. Mas veja, eu estou ali nu também, ou não? [risos] Esse aspecto, para mim, também não é totalmente fácil. Acho que eu queria estar nu, mostrar que estava nu mesmo naquela situação.

Sei que incomodou algumas pessoas. Ninguém me falou diretamente, mas eu senti isso. “– Será que não é ruim para ela falar desse assunto?” A gente tinha contado até para as crianças, meus filhos, que eram mais novos. Foi uma escolha: falar. A gente nunca escondeu muito. Acho que há outras coisas como essa, outros textos, não é? Em geral é a própria pessoa quem vai narrar, nessas obras. Tem um do William Styron, Perto das Trevas, que fala sobre a depressão que ele teve. Eu não quis fazer algo do gênero, uma coisa tétrica, no sentido assim de dar muitos detalhes. Não queria fugir disso, mas não queria que fosse um texto muito de lamber ferida. Eu acho que é uma tentativa de colocar aquela experiência num lugar amoroso, de afirmar que é possível amar naquelas condições.

Mas há também uma distância a considerar, de qualquer modo. Por mais que se faça uma obra íntima, próxima de um diário, próxima da sua própria digital, por assim dizer, há sempre uma distância apreciável. É como uma terceira coisa, onde você não está. Há uma autonomia do texto que não pode ser inteiramente colada ao artista. Ali não está o que eu sinto, é justamente algo que fiz para não precisar sentir. É um outro ser que está ali, o texto é uma lente que altera tudo, que cria um mundo opaco. Na verdade, o texto me defende.

Voltando, por fim, às imagens presentes no Minha fantasma: além da presença de um corpo, o seu mesmo, há como que um vazio, uma ausência, de certa maneira próxima ao que se vê também no Junco. Poderíamos ouvi-lo a respeito?

Nuno Ramos: eu estou sempre naquele espaço simbólico, numa sala, em algum lugar. Há aquela espécie de lápide que fica à esquerda ou à direita, não sei bem. Ela me ocupa, preenche aquele espaço. Eu estou ali dentro, mesmo quando não apareço. Há fotos em que só aparecem as marcas dos meus pés. Acho que mostra um pouco da solidão que atravessa o texto, desse universo esvaziado, da minha fantasma que enfim, também, sou eu mesmo.

No processo de produção das imagens, eu dirigia, pedia, olhava, mas não julgo que se tratava de criar um olhar novo, uma marca fotográfica. A gente pegava o tripé, ajeitava e pensava o ângulo. Mas o Edu fez algo como fotos do IML, não são produtos estéticos tão concebidos, são fotos neutras, um tanto simples.

Como no caso do Junco, eu nunca penso em cada uma isoladamente, penso como série e conceito. O que é forte ali não são as fotos em si, é a relação surgida entre elas. O cão estar na mesma altura do tronco, o espaço de um é parecido com o outro, a similitude das duas coisas afundando. Esse tipo de relação não se faz com uma imagem. Em Minha fantasma se dá algo semelhante: é uma série que se junta a outra série, uma imagem que puxa a outra, que vai criando um lugar, uma habitação diferente para o texto.

Creio que até poderia, fosse outro o contexto, ter publicado apenas os textos. As fotos, no entanto, nunca. Não consigo imaginar aquelas fotos existindo autonomamente. Nem num caso nem no outro. Não há nelas traço do que eu admiro no trabalho de certos fotógrafos. São muito menos interessantes. Há nelas quase que apenas morte.

Comentários